深度解读中国农药“禁限清单”背后的监管逻辑

农药,作为现代农业不可或缺的生产资料,是保障国家粮食安全与农产品供给的“利器”。然而,这柄“利器”也是一把双刃剑,一旦失管失控,便会对食品安全、公众健康乃至生态环境构成严重威胁。正是基于这种清醒认知,中国历来将农药管理置于战略高度,构筑了一道从源头到餐桌、从田间到生态的全方位安全防线。

与农药登记的“准入关”相辅相成,建立并动态更新禁、限用农药清单,是这套“全生命周期”管理体系中的关键一环。本文将为您系统梳理这份清单,并深入解读其背后的监管逻辑与未来方向,以期为行业从业者和广大公众提供有价值的参考。

多维立体的监管长城:政策、法规与司法的协同共治

中国对高风险农药的管理,并非简单的行政命令,而是形成了一套政策引导、法律规制和司法震慑“三位一体”的立体化治理模式,覆盖了农药的生产、销售、使用等所有关键环节。

• 政策先行,明确导向: 早在1972年,中国便开始对高风险农药进行禁用管理,禁止了有机汞农药的生产与进口。从1982年《农药安全使用规定》明确高毒、高残留农药不得用于蔬菜、果树等作物,到2019年中央发文要求在5年内分批淘汰10种高毒农药,政策层面始终在为降低农业生产风险、推动绿色发展指明方向。

• 法律规制,筑牢基石: 1997年颁布的《农药管理条例》及其后续修订,为禁限用农药管理提供了核心法律框架,明确禁止剧毒、高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶、中草药材等特定作物。同时,《食品安全法》和《农产品质量安全法》等上位法也对此做出了严格规定,强调了安全间隔期、休药期的执行,并严禁使用国家禁用农化投入品。

• 司法震慑,划定红线: 2021年,最高人民法院与最高人民检察院联合发布的司法解释,成为一道不可逾越的“高压线”。该解释明确规定,在食用农产品生产过程中使用禁用农药,将以“生产、销售有毒、有害食品罪”定罪处罚,极大地提高了违法成本,形成了强大的法律震慑。

禁限用名录详解:哪些农药已被“拉黑”或“严管”?

截至2024年初,经农业农村部等多个部门的公告梳理,我国已明确禁限用的农药达80种,其中56种属于剧毒或高毒级别。

1. 全面禁止使用的农药(61种)

这份“黑名单”上的农药,意味着从生产、销售到使用都已被全面禁止。其中,高达77%(47种)为剧毒、高毒农药。值得注意的是,这份名单的形成是动态且严谨的:

• 直接公告禁止: 大部分品种,如甲胺磷、百草枯等,由国家明文公告禁止。

• 逐步淘汰禁用: 部分品种如氧乐果、克百威等,设有过渡期,将在2026年6月1日起彻底禁止销售和使用,给予市场缓冲。

• 事实上禁用: 另一些农药,如内吸磷、硫环磷、氯唑磷等,虽无单一的“禁令”公告,但根据高毒农药淘汰政策,其所有登记许可均已失效且不再新增,实际上已处于全面禁用状态。此外,溴甲烷等产品也被禁止在农业上使用,仅保留了检疫熏蒸等特定用途。

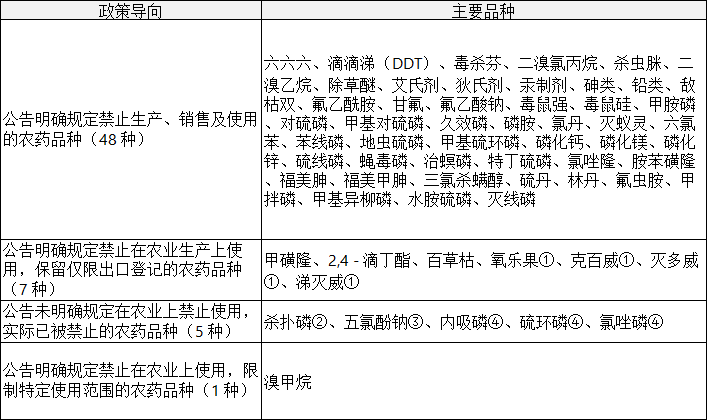

表1 我国禁止使用农药分类及清单

备注:①农业农村部第736号公告规定,氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威制剂产品自2026年6月1日起禁止销售和使用;②农业部第2289号公告规定自2015年10月1日起,撤销杀扑磷在柑橘树上的登记,禁止杀扑磷在柑橘树上使用。由于杀扑磷仅登记在柑橘树上使用,目前无制剂登记,实际已被禁用;③农办农〔2011〕10号规定,鉴于五氯酚钠对环境存在较大风险,卫生系统已停止用于钉螺的防治,建议不再批准新增登记,不批准临时登记转正式登记的申请,对现有登记产品不再续展。目前已无制剂产品登记,实质上已被禁用;④《高毒农药淘汰和禁用工作方案》规定全面停止高毒农药的新增登记和生产许可,内吸磷、硫环磷、氯唑磷属于高毒农药,目前已无制剂产品登记,实质已被禁用;⑤农业部第2552号公告规定自2019年1月1日起,将含溴甲烷产品的农药登记使用范围变更为“检疫熏蒸使用”,禁止含溴甲烷产品在农业上使用。

2. 限制使用的农药(19种)

这些农药被戴上了“紧箍咒”,其标签上必须明确标注“限制使用”,并详细说明其特定的使用范围、施用技术和安全要求。此名录中的9种为剧毒、高毒农药。

• 典型案例: 例如,高毒农药磷化铝和氯化苦,由于其在仓储熏蒸等领域暂无理想替代品,且专业化使用下风险可控,因此未被一刀切禁用,而是规定必须由具备专业技术的组织或人员进行操作,严禁普通农户随意购买和使用。

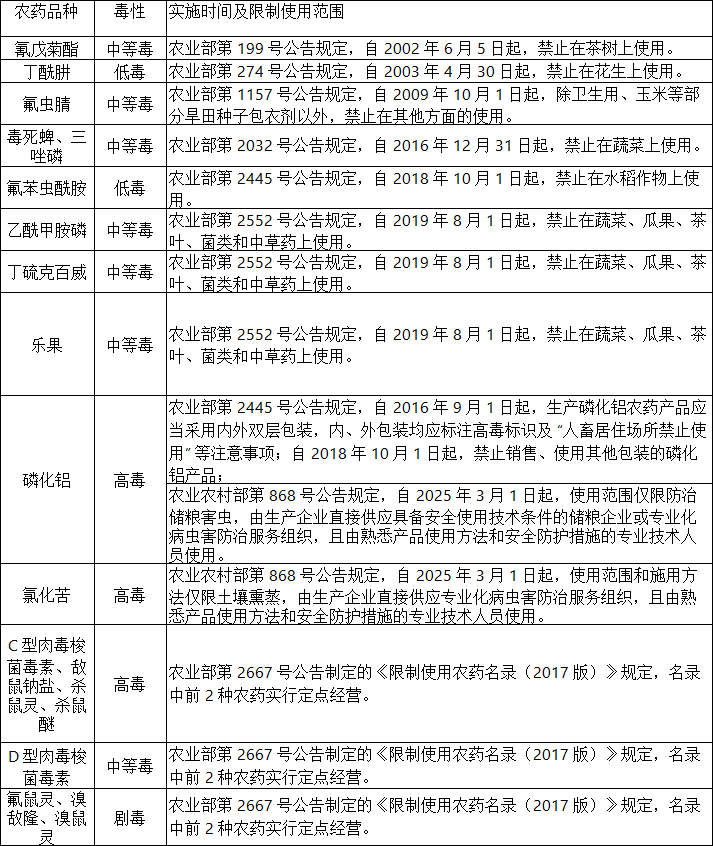

表2 我国限制使用农药名单及限用原因

3. 与国际接轨:履行全球公约的中国承诺

中国的农药管理同样与国际主流趋势保持一致,积极履行相关国际公约。

• 《斯德哥尔摩公约》: 针对滴滴涕、林丹、硫丹等8种持久性有机污染物(POPs),我国已采取禁用或严格限制措施。

• 《鹿特丹公约》: 对甲胺磷、克百威、涕灭威等23种危险化学品和农药的国际贸易,实施严格的事先知情同意(PIC)程序。

• 《蒙特利尔议定书》: 为保护臭氧层,对溴甲烷的使用进行严格管控。

未来之路:持续净化的市场与产业升级的机遇

展望未来,中国的农药管理将继续向着更科学、更精细化的方向发展。

•强化监管与科普: 一方面,将通过常态化的市场监督抽检和严厉的执法,坚决打击非法添加、违规使用禁限用农药的行为。另一方面,将利用新媒体等多元化渠道,加强对农民的安全用药指导,推广高效低毒的替代产品,填补基层信息鸿沟。

• 动态风险评估: 农药的风险是动态变化的。未来将持续加强对在用农药,特别是限制使用农药的风险监测,包括作物药害、病虫抗性、环境影响等,为管理决策提供科学依据。

• 激励产业升级: 禁限用政策对农化企业而言,既是挑战,更是转型升级的催化剂。政府将通过制定扶持政策,如鼓励企业转向出口贸易、加速绿色高效替代品的研发与登记,引导整个行业向着更安全、更环保、更具竞争力的方向发展。